قال الواحد الأحد:

* لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّـهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * (الأنبياء: 22)

فى التفسير والبرهان على وحدانية الله ضرب المتكلمون مثلا بالجسم الساكن وتنازع الآلهة إن لم تكن وحدانية فقالوا:

< لو إفترضنا وجود إلهين قادرين على الفعل والترك أمكن التمانع بينهما بأن يريد أحدهما تحريك الجسم ويريد الآخر تسكينه، ويقصد كل منهما إلى تنفيذ مراده، فلا يخلو الأمر من وقوع أحد الإحتمالات الثلاثة الآتيه:

الأول: تقدير حصول مراد كل منهما، وذلك محال، لما يلزم عليه من إجتماع الضدين.

الثانى: تقدير إرتفاع مراد كل منهما، وذلك محال أيضا لإمتناع خلو الجسم من الحركة والسكون. ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل منهما أن يكون إلها لعجزه عن تنفيذ مراده.

الثالث: تقدير نفاذ مراد أحدهما دون الآخر، وحينئذ فالذى نفذ مراده هو الإله القدير دون غيره.>

منطوق الآية الكريمة على المثانى، مثنى "فِيهِمَا" ولفظ الجلالة كرر مرتين مع الجمع "آلهة". فالأولى برهانا فى المثل الذى ضربوه أن يكون هناك توازن بين طرفين (ثنائية) من سنة الله فى الكون بدلا من الجسم، لأن فى التوازن الكونى قدرة الإله أكثر من الجسم، أكثر مما يطيقه البشر، مثل توازن الأرض فى فلكها حول الشمس ضمن ما تعنيه الآية، قوله: "فِيهِمَا" الضمير يعود إلى السماوات والأرض. فالأولى بالمسألة ما كبر فى الخلق والتدبير لإثبات الألوهية.

المسألة أن يكون هناك إلهين قادرين على إما الحفاظ علي التوازن ومصيره بمراده، أو حرفه وتمييله إلى أحد الإتجاهين حسب إرادته. النظر العقيدى هنا هو الشرك.

الإحتمال الأول: كما قالوا فرض الإرادتين يمتنع بإجتماع الضدين. هنا يمتنع أيضا لإمتناع مصيرين فى الواحد الذى هو التوازن، قوله تعالى: "وَإِلَى اللَّـهِ الْمَصِيرُ"، مراد الخالق وتدبيره. التوازن الكونى ليس فيه توازن السكون إن تساوى الإلهين فى القدرة. إن تساوى فسد التوازن بإنعدام المصير فى الوجود، قوله: "لَفَسَدَتَا". من ثم لم يكن من تدبر مرجعه عدم إجتماع الضدين، لأنه لو إجتمعا إنتفى التدبر والمصير بتساوى القدرة. فإن قال أهل العلم أن الجسم الساكن فى توازن تام بين قوتين متساويتين، قلنا أن التوازن الكونى يختلف بما فيه من مصير، نعرفه مؤقتا بغلبة أحد القوتين على أخرى بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر، بل إن من أدوات العلم ما لا يستطيع رصده إعتمادا على علم العصر، كأن تقع السماوات على الأرض مجازا والمذكور فى القرآن لإضطراب فى توازن الأرض على سبيل المثال، قوله جلت قدرته:

* أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * ﴿الحج: ٦٥﴾

فكان هذا الإبداع فى الصنع والقدرة فى تدبر المصير من رحمة الله بعباده. فيه تفصيل علمى مع قوله تعالى:

* وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * ﴿المائدة: ١٨﴾

وقوله:

* وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّـهِ الْمَصِيرُ * ﴿النور: ٤٢﴾

كرر الدليل مرتين مع فارق الحياة، ليبين أن سنة الله على المثانى لها مصير، تصير إليه بتدبيره وإحكامه ومشيئته. بمعنى آخر أن المصير يعتمد على المثانى تحته من حيث النوع والتركيب.

الوحدانية والتدبير والمصير فى قوله اللطيف الخبير:

* وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * ﴿القصص: ٨٨﴾

الهلاك يكون إما بتعدد الآلهة إبتداءا بلا مصير، وإما بالجور على المثانى والتوازنات فى الكون، وإما بإرادة الله الكامنة فى المصير. فيها من الكلاميات الكثير.

وفى قوله:

* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * ﴿يس: ٣٨﴾

الشمس تجرى حالها مع الحياة، فإن إستقرت كان الهلاك فى الآية السابقة، المصير المقدر.

الثانى: الذى قال به المتكلمون قائم كبرهان عقلى. وهنا لأن الأمر خلا من المصير المتعلق بالقدرة. فى نظرنا أن هذا الإحتمال لا لزوم له لأننا بإزاء النظر فى القدرة لا العجز، لأن فى القدرة ألوهية وفى عجز الإله الكفر ما يخرج عن النظر الأصلى وهو الشرك. الفرض ليس إلا سفسطة.

الثالث: هو التنازع على فرض السيطرة أو التحكم فى التوازن. يمتنع غلبة أحدهما بميله إلى أحد الجانبين لأن فيه الفناء، قوله تعالى: "لَفَسَدَتَا" كما فى آية الأنبياء، ما لم يعتبره المتكلمون فى منطقهم، فليس من فساد فى حركة الجسم أو سكونه الذى ضربوا به المثل، وإن كان إثباتا للإرادة والقدرة.

وعليه فقد ثبتت الوحدانية والألوهية فى إبداع الخلق وفى التدبر بالحفاظ على التوازن إلى مصيره، وإمتناع إجتماع الضدين على مصير واحد، والفساد الناتج فى أى الأحوال. من هنا كان التأويل على المثانى والتوازن، سنة الله فى خلقه، أقرب وأبين لما جاء فى الآية الكريمة.

نحن نعلم أن مثالنا فيه علم لم يُتحصل فى زمن المتكلمين. فكما قلنا ونقول أن لا ملام عليهم إن لم يتحقق دليل التأويل العلمى فى عصرهم، وهم السباقون فى العلم وحتى الطبيعى منه. فهم المتكلمون الذين قالوا بالإستشهاد على الغائب بالشاهد والذى أصبح فيما بعد ركن ركين فى المنهج العلمى التجريبى لإستكناه المجهول والإجابة على سؤال الماهية ووضع النظريات. كان ذلك وما زال جليا فى علوم مثل الكيمياء والفيزياء. الموضوع يطول شرحه. مقصدنا أن الدلائل الكامنة فى الرسالة الخاتمة بثت فيها لكل العصور وإلا لم تكن خاتمة، منها ما هو فى زمن الوحى وعليه أسباب التنزيل ومنها ما هو لعصر الفضاء كتناقص الأكسيجين كلما إرتفعنا فى الفضاء دليله قوله: "يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ" الآية، سبق.

مع ذلك فهناك من الأمثلة فى الذكر الحكيم التى تصلح كحجة فى هذا المقام بلا أدلة علمية عصرية، مثل قوله تعالى:

* قَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّـهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ * (البقرة: 258)

هذا مثال كونى لا يطيقه البشر، لا بد له من إله خالق عالم مدبر وقادر بديع فى صنعه، متقن فى إحكامه، حكيم وعالم. ولا يلزم تحقق هذا الشرط مع الجسم الذى ضربوا به المثل. أن يأتى أحد الآلهة بالشمس من المغرب فيأتى بها الآخر من المشرق ليثبت ألوهيته وقدرته. لو تساويا فى القدرة فسد النظام الكونى، لأن تعاقب الليل واللنهار والمشرق والمغرب سببه وأساسه دوران الأرض حول نفسها. لو لم يكن لكانت الهلكة للأحياء على الأرض. حجة إبراهيم عليه السلام بحد ذاتها إعجاز علمى فى الخلق والتدبر لم نتوفر على إجابة أو علم فيه بعد، لماذا تدور الأرض فى هذا الإتجاه الكائن بدلا من الإتجاه العكسى حيث يصبح المغرب الكائن مشرقا والمشرق مغربا؟ أهل الفلك لهم القول الفصل.

واضح أن القدرة هنا غير القدرة على تحريك الجسم الساكن الذى لا يتبعه فساد بالضرورة، والذى كما قالوا فيه لو غلب أحدهما كان الإله القادر المدبر فإثبات الألوهية. لكن التوازن الكونى فى مثالنا وعلى أى وجه كانت نتيجة التنازع بين إلهين أو أكثر ترتب عليه الفساد المذكور فى آية الأنبياء وهو فساد السماوات والأرض، ما يفضى لا محالة إلى فناء أحياء الأرض. إن شئت قلت كان يوم القيامة تحت أى فرض كان، سواء تساوى فى القدرة أو غلب أحدهما بقدر ما، فنفى للتعددية وإثبات الإله الواحد طالما كان هناك أحياء على الأرض.

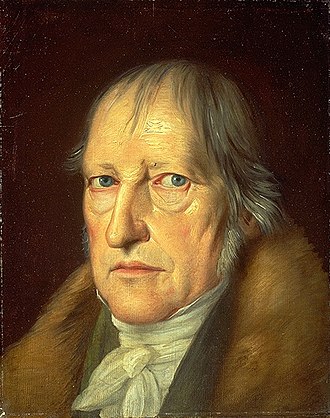

إبن رشد يعتبر الفساد فى التعددية:

القاضى والحكيم أبو الوليد إبن رشد، رحمه الله، فى كتابه "مناهج الأدلة"، وبعد أن فند مزاعم المتكلمين المختلة فى التدليل على وحدانية الله، ساق هذا المثال لتفسير آية الأنبياء:

< من المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد منهما فعله فعل صاحبه، أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة. لأنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد فعل واحد. فيجب ضرورة – إن فعلا معا – أن تفسد المدينة الواحدة، إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبقى الآخر عطلا، وذلك منتف فى صفة الآلهة. فإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد المحل ضرورة.>

إرتفق بمعطيات الذكر الحكيم فوضع الفساد فى الإعتبار. أيضا أبطل الفرض الثانى للمتكلمين لأنه لا يتناسب والألوهية، كما رتب المسببات على أسبابها بالتدبير، وإن غاب عنه المصيرالذى يمكن إعتباره متضمنا. هو يعتمد على المماثلة التى تجلب الإحتمال ولا تقتضى الألوهية، بينما مثالنا مستقى من معطيات الذكر الحكيم مبنيا على سنة الله فى الكون، وشرطه الإله القادر المدبر الحكيم العليم. أما المدينة فتدبيرها بشرى لا توفى بالمطلوب كاملا. يمكن القول بأنه لا إختلاف بيننا فى منطق البرهان ولا منهج التفكير فى التدليل بالذكر الحكيم والإستدلال العقلى والعلمى، فهو دائب الذكر للدليل النقلى والتمثيل بالعلم الطبيعى، لا ينفك لسانه عنهما، النقل والعقل.

يتميز عن غيره بأنه يضع الجمهور فى الإعتبار لأن معرفة الخالق غير مقصورة على ذوى العلم. هو يتبع فى ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأن نخاطبهم على قدر عقولهم"، ليس من مفارقة للشرع كما فعل الكلاميون، وفى هذا مثاله فصيح، يفرق بين العلم الخاص والعلم العام. لم يلجأ إلى سفسطات المتكلمين، وهو المكين فى منطق اليونان، فى التدليل على الخالق ووحدانيته فى كتابه هذا "مناهج الأدلة"، إنما أمثلة مباشرة من الذكر الحكيم ضمنها الأجرام السماوية كما فى مثالنا، لكنه لم يعمد إلى التوازن للفارق الزمنى فى العلم. وكذب من إفترى وقال عن بعده عن الشرع، فقد كان إبن رشد فى مسألة الخالق ووحدانيته، وإن كنا لا نتفق معه تماما فى مفهوم الإختراع، كان أقرب للشرع مرتفقا به أكثر من أى من المدارس الكلامية بمن فيهم الأشعرية والصوفية الذين غلب عليهم السفسطة يريدون أن يناطحوا الإغريق فى جدلهم ومنطقهم، مع أو ضد. أما فى الصفات فكانت له هفوات مثل الجميع، إما لفوات الدليل وإما لنقصه. الخطاب الدينى للجمهور موضوع شائك ومسألة عويصة، فمن الذى يتولى فى عصر التخلف والإختلاف والتشرذم؟

---------------------------

الدلالة على أن سنة الله فى الكون هى المثانى والتوازن لا يحصرها كتاب، متكاثرة فى الذكر الحكيم. من أكثرها برهانا وبيانا قول الأول والآخر جل ذكره:

* وَهُوَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّـهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللَّـهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّـهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللَّـهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ* وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ * (القصص: 70- 4)

ثنى جل شأنه السرمد مع الليل والنهار، وثنى إستنكاره لغيره إلها، دلالة على أن تحت النهار وحده أو الليل وحده لا تكون حياة، فجعل الليل سكنا لعباده والنهار لمعاشهم ولتستديم الحياة رحمة بهم، فى ثنائية تشتمل التعاقب. تتضمن فيما تتضمن دوران الأرض وتوازنها فى فلكها وإلا لما كان من تعاقب، الأسباب فى عيونها. قرر فى البداية أنه لا إله إلا هو وتساءل فى النهاية هل له من شركاء يزعمون؟ كما كان التساؤل عن طرق الإستدلال فى ذلك، الحواس البشرية من سمع وبصر. هذا إن لم يعقلوا بعقولهم، ولو فعلوا لما إحتاجوا لهذا البرهان. فجعل البرهان متيسرا لكل البشر لما فيهم من إحساسات، ليست فى إحتياج إلى مناطقة ولا إلى متكلمين. وما أنصع وأفصح وأبين منه دليلا وأحكم برهانا على الوحدانية، يعقله الناس جميعا من به علم ومن ليس به، برهان مبسوط لكل ذى أذنين وعينين، ليس فيه تكلف ولا يحتاج فيه إلى سفسطة، من ثم ليس منبعا للإختلاف بين المتحذلقين ولا الجمهور فى لغة إبن رشد. برهان يملأ حياتهم بالوحدانية ليل نهار، وليس من مكان للنفى أو الإستكبار. والله أعلم.

الآيات الكريمة على وجه آخر فيها إعجاز علمى، فلم جاء السمع مع الليل، والبصر مع النهار، وإن كان الأخير أقرب فى التأويل. ووجه ثالث فى قوله: "يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ"، جعل فيه السمع دليلا على عدم الضياء، ولم يقل "النور". مثله قوله تعالى: "تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ"، ومعلوم أن سكنى الليل، الذى يعنى فى المقام الأول النعاس، ليس فيها إبصار. فهذه آيات بينات فيها من البلاغة ما هو ذاخر بالعلم. والله أعلم.

الأمثلة التى سقناها من الذكر الحكيم تثبت أيضا الإبداع فى الخلق مثلما تثبت القدرة فى تدبر المصير الذى غاب عنهم فى مثلهم وهو من صفات الألوهية. أمثلتنا تثبت أن الكون برمته والحياة فى صميمها بهذا الذى نعيشه فى نظام بديع متقن الإحكام، ونسق لا إختلاف ولا إختلال ولا فساد فيه على المثانى وفى توازنات لا تنقطع لا تميل ولا تمل، لا بد له من خالق ومدبر واحد.

سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، هو الواحد الأحد الأعلم، لا شريك له به التوفيق ومنه الهدى والرشاد جل فضله.